Par Marco Grispigni

1968, France-Italie

A l’heure du mai français, l’année 1968 était déjà celle des étudiants et de la révolte dans de très nombreux pays. En Italie, les occupations des universités avaient commencé un an plus tôt. Le mouvement s’était répandu partout, du Nord au Sud du pays. Le 1er mars 1968, à Rome, « la bataille de Valle Giulia », ainsi nommée par la presse, fut l’« événement fondateur » du mouvement, l’équivalent italien, toute proportion gardée, de la « nuit des barricades » à Paris.

Ce jour-là, un cortège d’étudiants en marche vers la faculté d’architecture, appelée Valle Giulia, fut chargé par la police. La nouveauté, qui donna à l’épisode son caractère d’événement, fut la réaction des étudiants qui, non seulement résistèrent, mais contre-attaquèrent vigoureusement. Dans une chanson, Paolo Pietrangeli, chanteur issu du mouvement, le soulignait en ces termes : « ma all’improvviso è poi successo / un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo: / non siam scappati più » .

Toutefois, malgré l’antériorité des mobilisations italiennes, l’explosion parisienne de mai et sa propagation à tout l’Hexagone bouleversèrent les étudiants italiens.

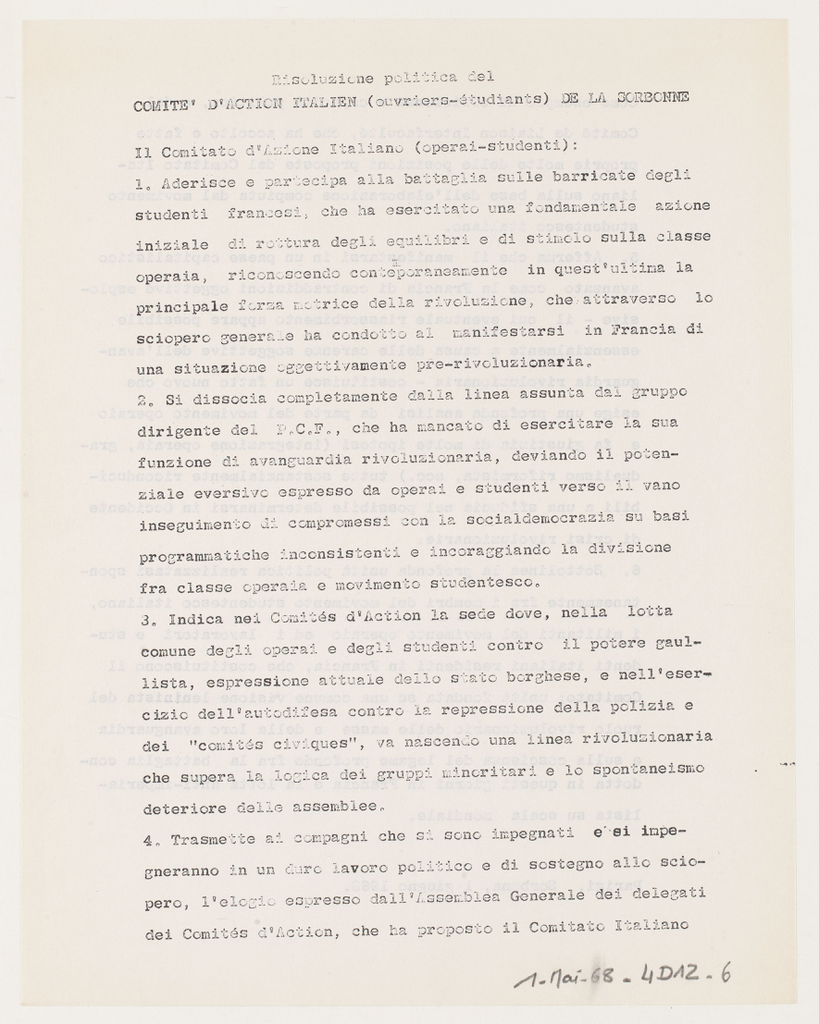

Un militant de Trento notait dans son journal : « Ce matin de mai où la nouvelle des barricades à Paris arriva à la Fac, vous étiez tous avec les transistors collés aux oreilles, les larmes aux yeux, en train de crier « la révolution a éclaté…la révolution a éclaté ». Sur le champ, des jeunes militants sautèrent dans un train ou, plutôt, dans une voiture, car la grève paralysait les transports, pour gagner la capitale française. Bien avant l’arrivée de ces « touristes de la révolution », outre l’implication dans les grèves de beaucoup de travailleurs immigrés, Paris comptait un grand nombre d’étudiants étrangers qui, habitués des amphithéâtres, participaient maintenant à leur occupation et aux débats qui s’y déroulaient. Alors que les comités d’action se multipliaient, l’un d’entre eux fut créé par les étudiants italiens, à l’origine des documents qui suivent.

Les thèmes abordés par les tracts de ce Comité témoignent des questions en discussion dans le mouvement français : l’élaboration d’une « ligne politique unitaire révolutionnaire », l’opposition au « réformisme » du PCF, la jonction des luttes ouvrières et étudiantes, le rejet des thèses « marcusiennes » sur l’intégration de la classe ouvrière. Toutefois, on y perçoit aussi un écho des débats italiens de l’époque. Ainsi l’unité « ouvriers-étudiants » était-elle l’un des mots clés du mouvement étudiant de la péninsule, objectif qui connut un début de réalisation avec le déclenchement de luttes ouvrières très dures lors de l’« automne chaud » de 1969, où les étudiants passèrent le relais de la contestation aux travailleurs.

Dès 1967, les « thèses de la Sapienza », avaient théorisé cette unité dans un très long document de tonalité ouvriériste rédigé pendant l’occupation de la faculté des Lettres de Pise, installée au palais de la Sapienza. Dans ce texte, où sont présentes des références au célèbre document de 1966 de l’Internationale situationniste, De la misère en milieu étudiant, la nouvelle figure sociale de l’étudiant est conçue comme une « force de travail en formation », traversée par des processus de prolétarisation rapprochant la condition des étudiants de celle de la classe ouvrière.

Le document reprend les positions du groupe politique hégémonique à l’Université de Pise, « Pouvoir ouvrier », dont les leaders étaient Adriano Sofri et Gian Mario Cazzaniga. Dès le départ, le mouvement étudiant italien fut ouvriériste, orientation défendue, au début des années soixante, par deux revues : Quaderni rossi et Classe operaia. Dans les premiers mois de 1968, à Turin et à Trente, les deux autres universités où l’on menait une réflexion théorique importante, la thématique centrale sera plutôt la lutte contre l’autoritarisme, en écho aux problématiques du mouvement allemand. Cependant, la composante ouvriériste l’emporta en dominant sans partage le mouvement étudiant italien et tous les petits partis issus de ses cendres s’en réclamèrent. Notons que dans un pays où le « miracle économique » n’avait pas apporté d’avantages significatifs à la condition salariale – le maintien de salaires bas fut, avec les gains de productivité, l’un des principaux moteurs de la croissance économique -, l’hypothèse d’une intégration de la classe ouvrière dans le système capitaliste à travers l’adhésion au modèle consumériste ne s’appuyait sur rien de concret.

Au nombre des thèmes qui émergent des documents présentés, datés de la fin mai au début juin 1968, figure celui de la construction d’une organisation révolutionnaire capable d’empêcher « toutes opérations visant à récupérer sur des positions réformistes la force révolutionnaire ». La défaite du mouvement, scellée par la victoire électorale du gaullisme, relance la critique du « mouvementisme », modalité jugée insuffisante à l’heure où la mobilisation faiblissait. En écho aux controverses qui secouent le mouvement italien, ces textes proposent une vision « léniniste » de l’organisation, nécessaire face au rétablissement de l’ordre et aux stratégies « réformistes » des partis communistes, italien et français, et des syndicats qu’ils contrôlaient. En Italie, ce tournant en faveur de la « forme parti » devint majoritaire en septembre 1968, lors d’un congrès national destiné à faire le point sur les différentes expériences locales du mouvement étudiant et à tirer les leçons du mai-juin français.

L’analyse de l’échec des ambitions révolutionnaires de ce dernier pointait le rôle joué, au plus fort de la crise, par le Parti communiste et par les syndicats (particulièrement la CGT), tenus pour les « garants de l’ordre ». Aussi craignait-on la possibilité d’un scénario identique en Italie. Selon cette interprétation, l’image des grilles verrouillées de l’usine Renault-Billancourt en grève pour empêcher les étudiants de rencontrer les ouvriers démontrait la volonté des « réformistes » de s’opposer à toute sorte de « contagion révolutionnaire ».

Il existe néanmoins, à ce propos, une différence profonde entre la France et l’Italie. On n’observe pas en Italie de fossé aussi béant que celui creusé, en France, entre le mouvement étudiant et le Parti communiste. En dépit de tensions et de polémiques, le PCI continua de dialoguer avec les étudiants et marginalisa en son sein les partisans qui, à l’exemple de Giorgio Amendola, poussaient à la « lutte sur deux fronts », contre le gouvernement et contre le mouvement. Cette attitude permit au PCI de jouer le rôle de partenaire des forces de changement et de progrès, attitude qui contribua à sa spectaculaire croissance électorale. De même, en 1969, les syndicats italiens réussirent, en « chevauchant le tigre », à prendre le contrôle du mouvement ouvrier spontané de « l’automne chaud ». A compter de 1976, cependant, le PCI, changea radicalement sa position en appuyant notamment le gouvernement dans le cadre parlementaire contre un mouvement social de nature différente.

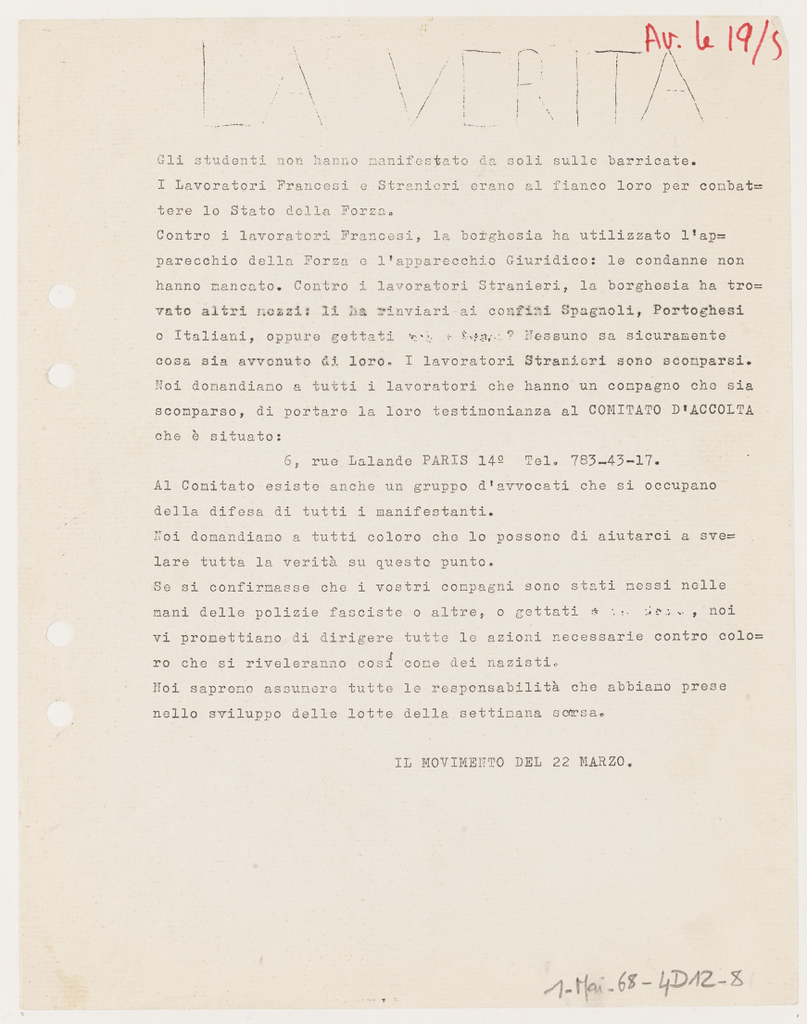

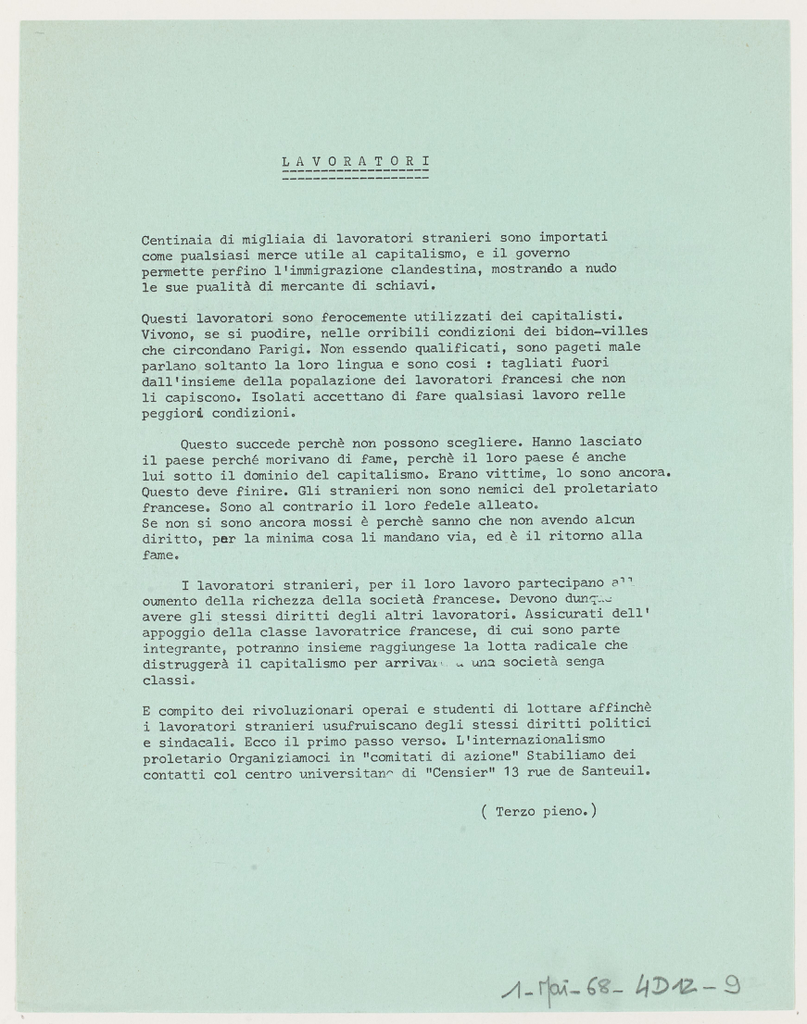

Les tracts du Comité d’action italien insistent également beaucoup sur le sort des travailleurs étrangers et leur répression. Cette question est spécifique de la situation française car l’Italie de ces années est exclusivement un pays d’émigration. Retenons l’accent mit alors, avec véhémence, sur l’idée que « les travailleurs étrangers ne sont pas DES ENNEMIS DU PROLETARIAT FRANCAIS : ILS SONT AU CONTRAIRE UN DE LEUR PLUS SUR ALLIE ». Nous sommes à des années-lumière de la misère raciste de nos jours qui alimente une guerre des pauvres y compris à gauche.

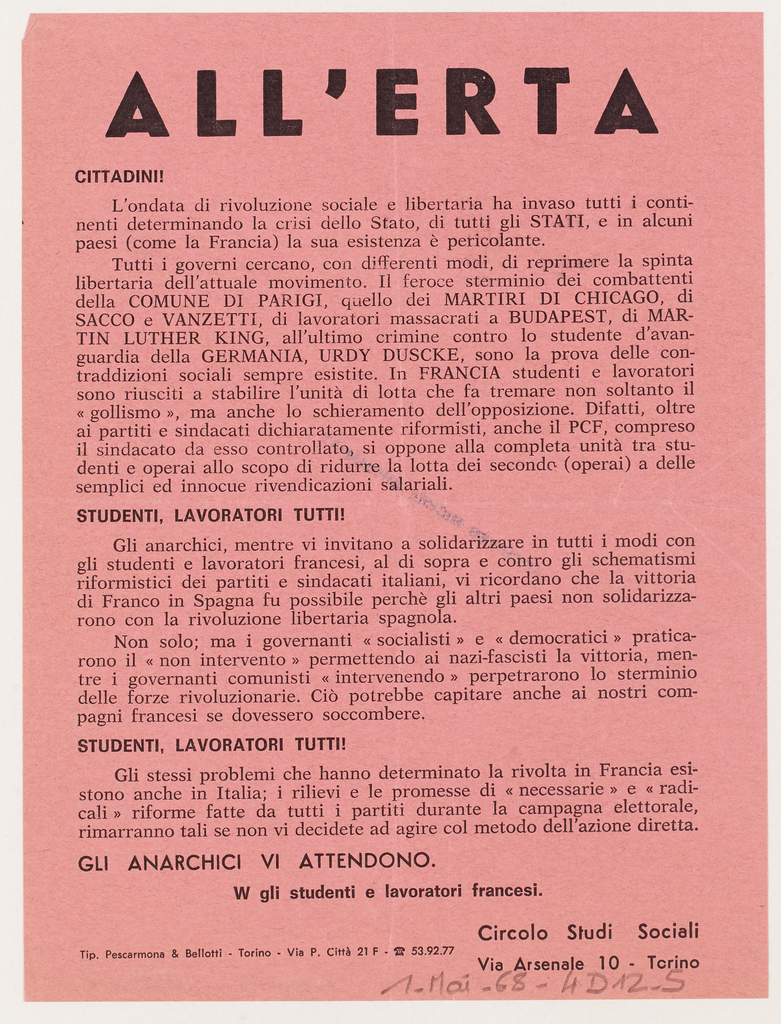

Une dernière piste de réflexion concerne le poids des anarchistes dans le mouvement étudiant. L’un des tracts exposés se réclame d’un cercle anarchiste piémontais. Pour autant, en Italie, où très vite la culture ouvriériste l’emporta sur le courant antiautoritaire, les libertaires n’exercèrent pas une influence comparable à celle de leurs homologues français. Ils participèrent cependant aux mobilisations ultérieures et furent les victimes de l’infâme provocation à laquelle donna lieu l’attentat de la place Fontana, à Milan, en décembre 1969.

L’un d’eux, Pietro Valpreda, accusé d’en être l’auteur, fut emprisonné plus de trois ans ; cependant que Giuseppe Pinelli, arrivé en moto au commissariat pour un interrogatoire en sortit par la fenêtre du quatrième étage. Ces deux anarchistes innocents payèrent le prix fort de l’horrible massacre, dont les véritables responsables étaient à chercher du côté de l’extrême droite.

Bibliographie

- Marco Grispigni, La violence politique en Italie dans les années 68, Paris, L’Harmattan, 2018.

- Marco Grispigni, Il 1968 raccontato a ragazze e ragazzi, Rome, Manifestolibri, 2018.

- Nanni Balestrini, Primo Moroni (dir.), La horde d’or, Italie 1968-1977 : La grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle, L’éclat, 2018 (éd. italienne 1988)

- Antonio Benci, Immaginazione senza potere. Il lungo viaggio del Maggio francese in Italia, Parme, Edizioni Punto Rosso – Archivio storico della nuova sinistra « Marco Pezzi », 2011.

- Anna Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessantotto, Bari, Laterza, 2008

- Diego Giachetti, Un Sessantotto e tre conflitti. Generazione, genere, classe, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 2008.

- Aldo Agosti, Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia (a cura di) La cultura e i luoghi del ’68, Milan, Franco Angeli 1991.

- Pier Paolo Poggio (a cura di), Il Sessantotto: l’evento e la storia, Brescia, Annali della Fondazione Luigi Micheletti, 1989.

- Luisa Passerini, Autoritratto di Gruppo, Florence, Giunti, 1988.

- Lucio Magri, Considerazioni sui fatti di maggio, Bari De Donato, 1968.